Hoy en día, la polémica del uso de energía nuclear y los riesgos que derivan de él es un tema que se discute casi a diario. Como en todo, unos lo defienden y otros, lógicamente, se sitúan en contra. Pero, hay dos preguntas que poca gente se ha hecho. ¿Pueden los seres vivos aprovechar la energía de la radiación tras un desastre nuclear? y, ¿existen reactores nucleares naturales?

Vayamos por partes, e intentemos responder a la primera pregunta. En este caso, existen dos ejemplos muy claros de que sí, la vida tiene herramientas para responder a un desastre nuclear y utilizarlo en su beneficio, aunque sólo se dé en un reducido grupo de organismos.

El primero de estos seres hay que situarlo en el reactor de Chernobyl, donde después de 30 años, la vida vuelve a brotar entre niveles de radiación muy superiores a lo normal. Lo más sorprendente de esto no es la proliferación de plantas y animales que encuentran en Chernobyl un refugio donde no son molestados por la acción humana, sino la adaptación de algunas especies de hongos que aprovechan esta radiación para su propio beneficio.

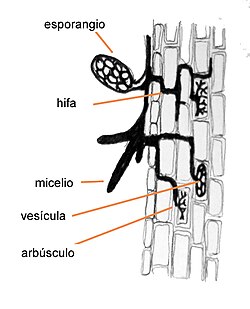

Hablamos de un grupo de hongos de diversos filos que crecen en las paredes del reactor de la antigua central nuclear de Chernobyl. Estos son capaces de utilizar la radiación ionizante del ambiente como fuente de energía, y para ello cobra un papel muy importante la melanina, un pigmento de color negro que es vital para la supervivencia de estos seres (figura 1).

Se ha descubierto que la melanina protege a los hongos de la radiación (al igual que en la piel humana protege frente a los rayos ultravioletas). Pero esto no es lo más sorprendente, los hongos han desarrollado un metabolismo en el que la melanina actuaría como medio de captación de la energía radiante y posibilitaría su utilización en procesos metabólicos mediante transformaciones químicas que se basan en la transferencia de esta energía al NADH (molécula clave en la mayoría de procesos metabólicos).

Si lo pensamos, podría considerarse que estos hongos realizan una fotosíntesis "no luminosa", ya que la frecuencia de las ondas radiactivas es diferente a la de la luz visible que utilizan los organismos fotosintéticos. Hay algunas especies que incluso orientan su crecimiento hacia la fuente radiactiva, como harían las plantas con la luz solar.

|

| Figura 1: Cladosporium sphaerospermum, hongo ascomiceto predominante en el reactor de Chernobyl, se puede observar la coloración negra debido a la melanina. |

Otro ejemplo lo encontramos en las arqueas, un grupo de organismos procariotas que constituyen el dominio menos estudiado y con más variedad metabólica de todos los seres vivos. Aparte de arqueas halófilas, termófilas o metanógenas (entre otras), recientemente (2012) se han encontrado dos especies que son capaces de vivir en uranio, siendo una de ellas capaz de utilizarlo como fuente de energía. Un estudio llevado a cabo en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en EEUU, ha demostrado que Metallosphaera sedula (figura 2), una arquea que vive en un manantial de aguas termales en el monte Vesubio (Italia) es capaz de metabolizarlo y utilizarlo como fuente energética.

|

| Fig.2: Metallosphaera sedula. |

Así, con estos dos ejemplos, podemos ver una vez más la increíble adaptabilidad de los seres vivos a condiciones extremas o que normalmente serían sinónimo de ausencia de vida, ya no solo en el caso de las arqueas, que son conocidas precisamente por sobrevivir prácticamente en cualquier parte, sino también en hongos pluricelulares.

Bibliografía

http://noticiasdelaciencia.com/not/5493/arqueas_que_se_han_adaptado_a_usar_el_uranio_como_fuente_de_energia/

http://www.novaciencia.com/2008/03/03/un-hongo-encontrado-en-chernobyl-absorbe-las-radiaciones-perjudiciales/

http://www.acercaciencia.com/2014/07/11/hongos-radiotroficos-se-benefician-de-la-radioactividad/

https://www.google.es/search?q=Cladosporium+sphaerospermum&rlz=1C1ASUT_esES486ES486&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJl5n699PKAhUHlxoKHe7mDK0Q_AUIBigB#tbm=isch&q=Metallosphaera+sedula&imgrc=DW4KmnM4dsQDCM%3A

https://en.wikipedia.org/wiki/Cladosporium

http://www.diversidadmicrobiana.com/index.php